EnergyOMNI x 2025能源週 |「做臺灣能做的事」—— 從監控軟體到能源數據平台的中立之路_慧景科技

EnergyOMNI x 2025能源週 |「做臺灣能做的事」—— 從監控軟體到能源數據平台的中立之路_慧景科技

慧景科技股份有限公司 黃建峯執行長

臺灣以製造與半導體見長,卻長年被問:軟體的「核心工程」在哪裡?慧景科技執行長黃建峯(Cardy)給出的答案,是一步步踩在產業結構與全球能源轉型的浪潮上,用「B2B×IoT×AI 平台」走出一條屬於臺灣的軟體道路。

「我一直相信,臺灣要做軟體,最有利的位置其實在B2B,且要能結合實體裝置(Physical Devices)。因為我們的 home market 小,但硬體供應鏈與工業電腦強,如果能在既有基礎設施上疊加標準化的應用,就有機會把軟體做成國際生意。」黃建峯表示。

從影像監控到能源:先抓住「產業變革的窗口」

黃建峯本科念資工,第一段創業做的是影像監控(Video Surveillance)後台:錄影、分析、管理的軟體。「那時候類比轉數位是一個明確的產業拐點。我的方法很務實:把上市櫃公司財報攤開,找毛利高、軟體成分重且連四年成長的標的,快速做出prototype(原型),帶著去美國、英國、臺灣的大展聽市場的聲音。」

「只要產業在變革,就會有軟體切入的機會。我們不是傳統資安產業出身,就更要用速度與市場驗證來補位。」黃建峯說道。 這套方法後來延伸到他思考已久的IoT平台。「我希望做一個B2B的IoT平台,能跨垂直(cross-vertical)地蒐集大量裝置的資料、做即時處理與智能分析;再把這個平台標準化,讓部署像開帳號一樣快。」於是,2017 年前後,慧景一方面切進太陽光電監控,另一方面與大型塑膠射出設備商合作,打造智慧製造的 IoT 方案。

然而,兩條線並行一年多後,他做了取捨。

「製造端的流程差異太大,標準化程度不夠,每家工廠都得客製,Domain Knowledge(領域專業知識) 也重。以 SaaS 的角度看,複製成本高且銷售週期長。相對地,能源的發電、售電、用電,在全球的需求邏輯更一致,產品更容易規模化與出海。」 他把資源集中到能源領域:從發電端(特別是太陽能)出發,往售電與用電延展,將底層的能源大數據平台作為共通基礎,再在不同角色上疊出標準化應用。

慧景科技 PHOTON 系統協助中鋼管理之中鴻鹿港光電案場

接上電網的心臟:從DERMS到表後儲能的「平台飛輪」

談到關鍵里程碑,黃建峯直言:「DREAMS(台電再生能源管理平台)是我們認知深化與能力擴展的一大轉折。」2020 年前後,台電推動 DREAMS 示範案,慧景受邀進場協助技術收尾,第二期起更主導軟體設計,與中華電信等夥伴共同落地。 DREAMS 對應國際上所稱的 DERMS(Distributed Energy Resources Management System),核心是讓配電網能監測並調控分散式能源,穩定電壓與頻率。

「再生能源是分散且間歇的,工廠屋頂就發電、樓下就用電,電壓抬升與系統慣性不足都成為新挑戰。DERMS 是配電網不可或缺的數位地基;臺灣把 R 放進去,叫 DREAMS,精神一樣。」

在 DREAMS 的工作,讓慧景把底層「接上了電網」。也因為定位純軟體、第三方中立,能服務大量業者、疊加海量異質資料,形成「越中立→越多案場→越多數據→平台與 AI 越強→口碑與擴張越快」的飛輪。

「很多能源公司有軟體,但多半是垂直整合,自開發案場、做EPC、做維運,軟體主要內部用;我們 100% 營收來自軟體銷售與服務,不會和客戶搶案子,也能把所有資源砸在軟體產品化、標準化與可維運性上。」

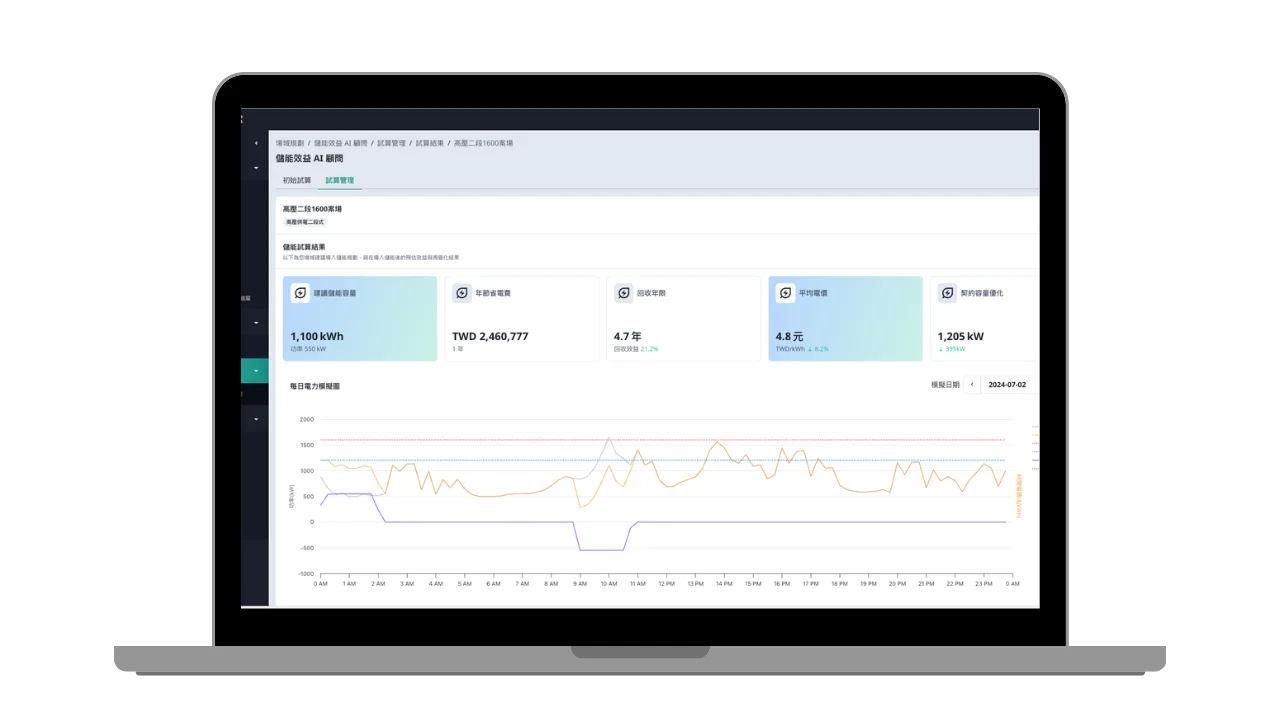

平台也從發電走到用電側:表後儲能、能源效率最佳化、綠電採購管理(售電)等。像充電樁這種瞬時高負載也已被納入 DREAMS 管理,表後儲能成為企業在尖離峰價差擴大、韌性要求上升時的自然解方。黃建峯觀察,這股趨勢不僅在臺灣,東南亞與日本也剛起步,將推動更多「微電網」與虛擬電廠(VPP)的實作。

「想像一個 site:屋頂光電、表後儲能、充電樁、備用發電機。當站內可自我調度,再與工業區內多個 site 串聯,就會走向社區級、城市級的能源協同。這不是口號,是數據、控制與市場機制共同成熟的結果。」

慧景科技 EnMS 能源管理系統

走向海外與夥伴生態:把「軟體標準化」變成競爭力

慧景在疫情前就出海,如今臺灣之外已有十個國家的案場,馬來西亞、泰國、菲律賓做得尤其深入,去年也成立日本子公司。

「我們挑選市場有兩個準繩:政策與法規是否清晰,以及我們能否快速達成合規並標準化交付。」

以東南亞的「自發自用、不逆送」為例:工廠用電若小於發電,必須即時抑制逆送回饋電網,這需要即時追蹤負載的控制能力。慧景五年前就將此能力產品化,在泰國通過設備認證,也在馬來西亞、菲律賓落地執行。日本則面對「出力制御」規範(日前或小時前下達可發電比例),本質上接近 DERMS 思維;慧景今年也與設備商合作,通過相關測試。

「法規是一次到位的門檻:過了,就能在該國家或區域提供穩定的軟體與服務。需求邏輯又有高度共性——不論是發電資產管理、售電媒合、用電最佳化——這讓我們的平台設計能維持通用性,只做少量在地化微調。」

海外之路與生態系經營相輔相成。今年能源週,慧景科技不只展出自家平台軟體功能,更展示了各領域的代表性成功案例。慧景邀請客戶與夥伴一起分享經驗、共學成長,展現「中立平台、多元合作」的價值與能量。

「我們想讓客戶在一個攤位,就能接觸跨領域、彼此相容的最好解決方案。這也呼應我們的角色:不做工程、專注軟體、整合夥伴,把複雜的能源數位化,變成可落地、可規模、可維運的產品。」

慧景科技 Ecosystem

以中立為本,以數據為核

能源轉型是長坡厚雪的生意,短期會受政策與景氣影響,長期趨勢卻只會更明確。黃建峯不諱言,臺灣近年光電景氣起伏,EPC 紛紛尋找新路;慧景的做法,是在發電端降溫時往用電側走,並維持海外動能,把底層平台越做越厚。

「中立讓我們服務更多客戶,更多客戶帶來更多數據,更多數據讓平台與AI更強,形成正向循環。我們專注在軟體,把能標準化的一切做到極致,其餘交給生態夥伴。這就是我們心中臺灣軟體的『核心工程』。」黃建峯認為。

更多相關文章