一個示範專案將為臺灣帶來什麼?這將如何幫助我們前進?這也意味著臺灣的浮式風場專案在大家預想中會是什麼樣子的,它應該要有多少規模?它能發展到多大?而這類的設想也提供了我們在評估臺灣供應鏈的初步樣貌。

小公司硬實力 布局全球八國離岸風電產業

小公司硬實力 布局全球八國離岸風電產業

貝富新能源臺灣區資深團隊: 總經理彭茂寬 (Michael Pinkerton) 與專案經理山卓 (Esteban Sancho)

採訪、文|吳心恩

貝富新能源股份有限公司(BlueFloat Energy,以下簡稱貝富新能源)可說是今年臺灣浮式風電產業亮眼的要角之一。貝富新能源於今年 5 月 24 日正式定名並發布新聞宣布進軍臺灣市場, 角逐第三階段區塊風場開發競標。其專案名稱為九降風(Wind of September),可說是一個相當具臺灣在地精神與代表性的名字。 其案場位於新竹縣與新竹市海域,水深約為 70~80 米。風場開發面積約為 125 平方公里,預計總裝置容量約為 1GW。風場離岸之最短距離約為 21 公里。

「我主要來自工程團隊,具備電氣工程背景和運營管理經驗。 臺灣對我來說還是一個相對新的環境,但我對臺灣並不陌生,畢竟之前在臺灣待了一年半。能源行業充滿著挑戰,也非常有趣,當然也意味著我們有非常多事情要做。」貝富新能源甫上任的臺灣區總經理彭茂寬(Michael Pinkerton)回憶,他投身能源業已經 25 年了, 過去在東南亞、香港、新加坡與臺灣等地參與並主導多項再生能源及離岸風場專案開發、建設與營運,也待過參與並管理麥格理集團(Macquarie group)及 SRE 之再生能源案場開發。

浮式風場開發更重技術與供應鏈量能的管理

臺灣已有多家相關能源領域開發商預備投入浮式風場開發,浮式風場對臺灣而言是新的技術,也將串連成新的產業鏈,這也是貝富希望藉由其在浮式開發的專業知識來臺灣發展浮式產業鏈。「開發離岸風電跟離岸風場需要多元的經驗及技術,即便是在臺灣這樣的市場,也會去找尋因地制宜的合適技術及在地供應鏈資源,打造合適的風場開發計畫。其中浮動式風場的開發跟建置非常吃重技術,尤其是全世界正在驗證浮動式風場的商業化模式,握有關鍵技術才是勝出的關鍵。」彭茂寬表示。

貝富新能源在臺灣九降風專案進程另一位重要的成員,現為貝富新能源專案經理山卓(Esteban Sancho)表示:「浮式風場需要的是更靈活的供應鏈管理,在開發新風場之前,必須先知道產業量能,建立相對應的供應商名單,建立供應鏈,這一點尤其在浮式風場開發來說更為關鍵,尤其是真正具備技術能量的供應鏈。」

當臺灣離岸風電開始邁入國產化後,其相關議題一直是產業關注焦點。臺灣離岸風電第三階段區塊開發即將開始選商,彭茂寬表示,依照過去公告的內容,其所要求的產業關聯性要求是針對固定式風場所開出來的相關內容,對於浮動式風場是否要有國產化項目或者要有那些項目國產化尚未有相關定論。

「臺灣對於浮式技術的了解和應用都還在學習當中,不只是臺灣,全世界都在學習,也都還在建立相關可靠的供應鏈。是否,現階段檯面上已然參與離岸風電第一階段第二階段風場開發的供應商能被納入浮式開發的供應鏈中,不是說沒有可能,但需要被考慮的重點也更多,例如港口佈建和規模、船舶與其它基礎建設等。」彭茂寬說。

去年,針對臺灣浮動式風場開發是否要有示範項目有相當多的討論,而後不久,能源局就釋出訊息,將於 2022 年年底公告浮式示範風場開發規則。

「我們姑且將示範風場視為一次難得的參與經驗,在臺灣進入浮式風場商業規模之前,能先行參與並了解一個較小規模的浮式專案會是什麼樣子。」彭茂寬表示。「我們也要記住,這幾年有許多中大型的浮式風場專案正在建置中,因此,我們能在全球建置工程中大幅度地吸取經驗值。在臺灣,距離形成風場產業鏈的成熟度還需要時間,務實來說,這種經驗來自經濟規模。」

當風場建造地越多、越好、越快,在技術上也變得越聰明,也更有助於降低成本,於產業中所獲得的經驗也越多,這是一個正向循環。「國外提供了實際經驗和學習,我們看著這些專案,腦中想著:一個示範專案將為臺灣帶來什麼?這將如何幫助我們前進?這也意味著臺灣的浮式風場專案在大家預想中會是什麼樣子的,它應該要有多少規模?它能發展到多大?這樣的設想也提供了我們在評估臺灣供應鏈的初步樣貌。」彭茂寬指出。

小公司硬實力 布局全球八國離岸風電產業

事實上彭茂寬參與過陸上風場、太陽能專案和離岸風場開發, 過去五年一直居住在亞洲,其參與和主導的專案眾多,包括在臺灣開發公用事業規模的太陽能投資組合,以及香港屋頂太陽能平臺開發。

「今年是貝富新能源最具關鍵的一年,我非常高興能有機會參與其中。我覺得離岸風電產業有種魅力,即便你知道問題重重,但總是有吸力將你拉回,總是能吸引到更多想要對世界做出改變的人。」彭茂寬認為。「我們在臺灣會遇到的問題,全世界如果要進行離岸風電的開發都同樣會遇到,但為什麼有些地方發展得快,有些地方發展得慢,這有很多複雜的因素在其中,但你不能否認作為綠色能源之一,對世界來說風電是必要的發展項目。」

「我本身是專案工程師出身,在石油天然氣產業逾 10 年。我之前涉獵的領域除了石油天然氣產業本身,也包含太陽能,以及位於矽谷和歐洲專注於能源效率的公司。因為加入了貝富新能源,我進入到了風電產業,也來到了臺灣,這讓我相當興奮。」山卓說到。

山卓表示,很多人以為他是因為公司的關係派駐來臺灣,但事實並非如此。「我許久之前就有搬到亞洲的計畫,從 2019 年開始, 我就到訪了亞洲很多國家,也因此認識了臺灣。我深深喜歡上臺灣, 也是在那時候我很堅定告訴自己我一定要再來臺灣,更希望自己的工作生涯在臺灣,繼而發揮自己的專業,也能學習中文。那時候我注意到臺灣積極發展離岸風電,」山卓表示。

在這樣的念頭當下,2020 年山卓因緣際會之下結識了 Carlos (Carlos Martin,現為貝富新能源執行長 )。「聽 Carlos 談論到浮式風場和技術時讓我大開眼界,這絕對是另外一個世界,我相信那時很多人並不如此看好浮式風場的開發,但,或許是基於 Carlos 的個人魅力,也或許是基於我相信自己的專業可以為浮式技術帶來更好的發展,2021 年在我搬到臺灣之後,我選擇加入貝富,協助當地公司事務的推展。」山卓表示。

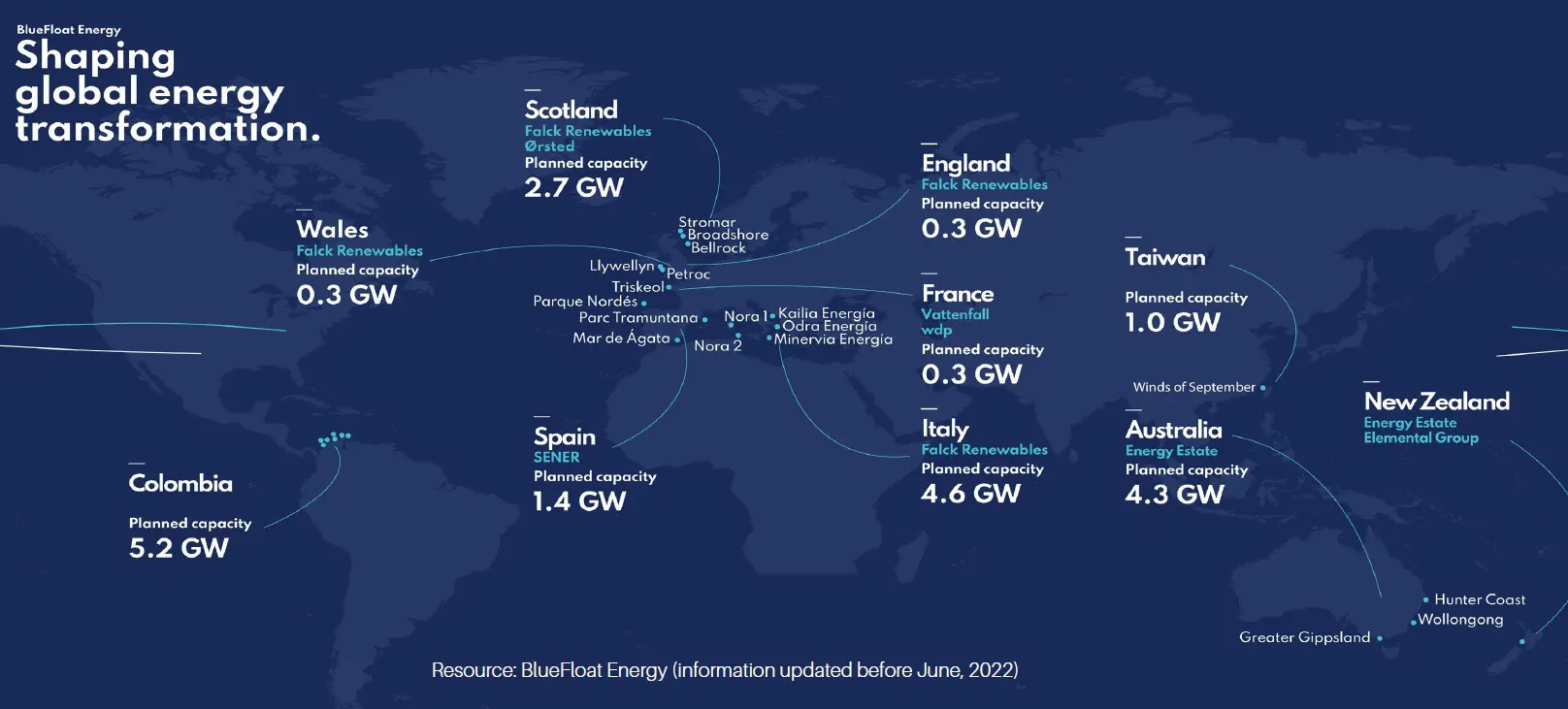

作為新興公司,貝富新能源已布局全球離岸風電市場,於全球八個國家規劃大型固定式及浮式風場開發專案組合,其規劃建置容量超過 23 GW。風場的開發和經營並非其他人所想的容易,往往一 個決策延誤,很有可能損失的成本超過上百億。「我覺得最大的關鍵是領導力。」山卓說到。「外人可能無法想像,貝富團隊直到現在也才 67 人,但貝富已然在全球離岸風電產業創下了 23GW 的開發建置容量。能夠有這樣的成績,我想高層的領導力,快速因應現況做出決定不拖延,有堅實技術傍身為公司的專業奠定紮實基礎的團隊成員,再加上一點運氣,造就了現在的貝富。我們現在雖然是小公司,但我相信貝富定會大有不同,絕對會讓更多人大吃一驚。」 山卓坦然道。

更多相關文章