許下淨零承諾後,如何加速推動地熱?

許下淨零承諾後,如何加速推動地熱?

經濟部中央地質調查所在「2023 臺灣國際地熱論壇」發表的最新資訊,經過歷年探勘、調查所得的地質及地球物理數據以容積儲熱法(Stored-Heat Volumetric Method)評估,臺灣地熱潛能高達 40GW(吉瓦),僅有彰化及雲林缺少地熱資源(圖一),這個數字已經「超過」臺灣用電高峰使用的發電量,而且未估算離岸海底火山的地熱潛能(圖一的紅色三角形)。

臺灣北海岸過去是傳統電廠的大本營,但其周遭(北投至金山萬里)的地熱潛能就高達8.5G,此處也鄰近一座活躍的海底火山,豐富的地熱能源足以銜接核一廠、核二廠、協和重油火力電廠除役後的供電缺口,但臺灣在地熱能源開發的成功經驗還不足,因此還未列於台電的電源開發計畫。

根據中研院 2022 年 11 月底提出的《臺灣淨零科技研發政策建議書》,目前地熱能源技術已十分成熟,臺灣周邊的太平洋火環帶國家,如印尼、菲律賓已有多國總裝置容量達 1GW 以上。

這些伴隨火山、地震災害威脅的區域也蘊藏來自火山的地熱,並透過地震打開的斷層裂隙通道形成溫泉等地熱徵兆;中研院更具體建議,如果自 2025 年起,每年開發 25 至 35MW 不等的常規地熱發電,而自 2035 年以新技術每年開發 500 至 800MW 的先進地熱發電,2050 年時我國的地熱發電可達 8.13 到 12.88GW,是「2050 淨零碳排」國家目標 3GW 至 6.2GW 的二倍以上。若是臺灣地熱能源產業能盡速與國際同步發展,地熱將會是取代化石燃料發電的唯一選項,因此經濟部預告 2023 年將是臺灣將加速推動地熱發電的重要時刻。

圖一、臺灣地熱資源分布及地熱區範圍(資料來源:經濟部能源局)。

地熱能源的成本及價值

|長期淨成本為負

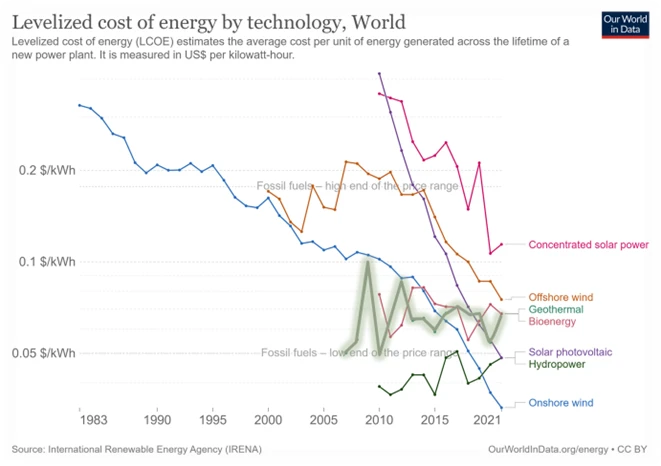

在《 Drawdown 反轉地球暖化 100 招》一書中,開發地熱能源是重要的一招,若是 2050 年全球地熱發電規模從能源占比 0.66% 增加到 4.9%,可以減少二氧化碳排放 166 億噸。長期而言,地熱發電不需要使用燃料,可節省 1.02 兆美元的發電成本,而開發地熱電廠需要連帶投資的公路、水源、電力饋線等基礎建設可再節省政府相關支出近 2.1 兆美元;雖然蓋地熱電廠還是要支出不少的成本,但跟其他的再生能源相比,地熱發電成本變化不大且相對便宜,目前僅高於太陽光電、水力發電及陸域風電,與生質能發電、離岸風電相近,接近化石能源(fossil fuels)發電的成本區間的下限。(圖二)

圖二、各種再生能源的平均成本變化圖,化石燃料成本區間為 0.05~0.17$/kWh,綠色線段代表地熱發電成本曲線,其分布區間為 0.05~0.1$/kWh

|從常規進展到非凡

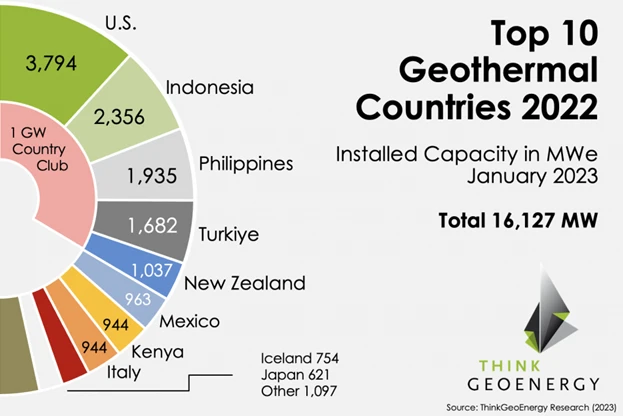

地熱發電的方式不僅有已經運轉超過一百年的常規地熱系統(CGS, Conventional Geothermal System),其主要利用天然蒸氣及熱水作為工作流體,使地底儲集層(reservoir)透過地熱井與地表進行熱對流,取出的熱能可推動渦輪發電機(蒸氣閃發式電廠),或是使用熱交換讓沸點更低的有機溶劑蒸氣推動渦輪發電機(雙循環式電廠),因此又稱為熱液型地熱(Hydrothermal geothermal),其平均能源成本(LCOE)僅為每度電 2.1 元台幣(0.07 USD/kWh),目前全球發電規模已經達 16.1GW(圖三)。

圖三、全球十大地熱發電國及累計地熱發電規模(資料來源:Think Geo Energy, 2023)

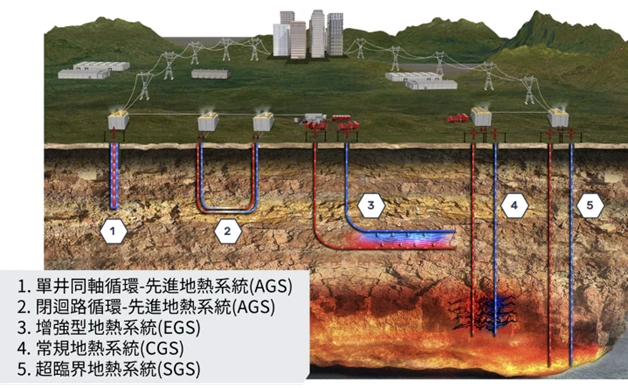

地熱能源坐穩美國最便宜的穩定電力寶座,主要原因為地熱發電不需要燃料也不會產生汙染物;但地熱發電量世界第一的美國仍積極補助民間企業發展更先進的取熱技術(圖四),以實現更普及且更便宜的地熱能源開發,例如以人工製造的空間形成儲集層,使得地熱開發不限於有斷層裂隙的區域,大幅增加可開發地熱的場域,例如增強型地熱系統(EGS, Enhanced Geothermal System)、先進型地熱系統(AGS, Advanced Geothermal System);以及使用高效率的鑽井技術開採 4-10 公里的超高溫岩盤(Superhot Rock)的超臨界地熱系統(SGS, Supercritical Geothermal System),單井發電產能可大幅提升 10 倍。

圖四、由 Halliburton 公司歸納五種不同類型的地熱取熱技術,已商業化的技術為第 4 項,其他則為開發中或驗證中的技術。

就在 2023 年的今年,美國有三個地熱相關機構分別預計上述三種新技術將在 2030 年達到商業化條件,並估算新型地熱科技的成本參數:EGS 增強型地熱系統預估成本可達每度電 1.35 元台幣(美國國家再生能源實驗室 NREL,2023),AGS 先進型地熱系統為每度電 0.9 元台幣(米切爾基金會 Mitchell Foundation,2023),SGS 超臨界地熱系統為每度電 0.6-0.7 元台幣(熱岩能源研究組織 HERO,2023)。

2023 年美國地熱科技辦公室(GTO)發布了 Enhanced Geothermal Shot™,該分析建立在 GeoVision報告(2019)分析的基礎上,調查結果顯示美國地熱開發規模將可能達到 90GW,遠超過原先GeoVision報告(2019)評估的 60GW。

98% 能源倚賴進口的臺灣,非常容易受到國際能源價格波動的影響,例如俄烏戰爭導致全球化石能源大漲,使得台電 2022 年平均發電成本為每度 3.89 元台幣(根據台電網站公告資料);若考慮二氧化碳的排放,台電 2022 年的電力碳排係數是每度電排放 509 公克的二氧化碳(經濟部能源局網站,2022),而常規地熱發電只有 38 公克,以上參數均顯示地熱能源科技是實現「零碳能源」最務實的選項,遠比先進核能(advanced nuclear)更接近能源聖杯(The Holy Grail of Energy)。

地熱發電的獨特優點

|穩定性佳

地熱發電是再生能源中唯二具有穩定發電的能源(另一個是水力發電),24 小時不間斷發電的特性可媲美火力發電及核能發電等基載電力,目前高碳排的火力發電仍佔臺灣總發電量 50% 以上,這些是「2050 淨零碳排」路徑上必須以前瞻能源技術解決的問題,而地熱是前瞻能源技術中唯一的基載電力,能源技術的穩定性可以從容量因數(capacity factor)來衡量,容量因數可以表現發電設施的產能利用率,良好設計的地熱電廠具有 90% 以上的容量因數,是太陽能發電容量因素(15-20%)的 4.5-6 倍。也就是說,100MW 的地熱發電裝置的總發電量相當於 450-600MW 太陽能發電裝置。

|土地使用效益高

地熱另一個適合臺灣地理特性的優點:地熱電廠的土地使用效益極佳,目前常規地熱發電每公頃土地可設置近 20MW 發電裝置,是地面型太陽光電的 20 倍。如果比較一公頃土地設置太陽光電及地熱發電的效益,每年地熱總發電量可達到太陽光電的 90-120 倍。若再加上義大利、日本、美國、紐西蘭等國家的地熱電廠均已有運轉 60 年以上的案例,顯示地熱電廠的生命週期可以達到太陽光電的3倍以上,具有商業化發電技術中最長的生命週期。

|環境友善

根據聯合國環境規劃署對於綠能抉擇的報告(UNEP, 2017),地熱發電是現有商業能源選項中對環境、生態、健康及地景等外部影響最小的能源科技,找出綠色能源技術的正確組合對於減少全球污染對下一代的影響至關重要。由於地熱能源對環境極為友善,是紐西蘭從 1970 年即開始自主發展的綠電之一,近年來紐西蘭也積極幫助臺灣地熱能源產業,分享地熱系統評估模擬及高溫鑽井技術等先進科技。

|社區友善

地熱電廠運轉對於社區相當友善,將使社區可以充分參與此產業,因為發電後的熱水可作為溫泉觀光、農業共生等多種產業循環使用,例如農業產品乾燥、蜂蜜及牛乳殺菌、魚蝦養殖等(圖五),也由於紐西蘭政府的毛利基金(Māori Trusts)可協助部落投資地熱電廠,促進毛利人參與地熱電廠開發及地熱利用,成為紐西蘭短期內提高再生能源的關鍵。

圖五、紐西蘭應用地熱能源發展觀光及農漁業的實例(資料來源:紐西蘭商工辦事處 NZCIO/圖片翻譯:EnergyOMNI)

|開發期程短及資金規模小

相較水力、核能等大型電廠開發期動輒 7、8 年乃至 10 餘年;地熱發電開發期較短,規劃得當之下,1-3 年即可看到成效,例如近期成為地熱發電國的匈牙利、智利、克羅埃西亞等。且由於國際上地熱工程技術成熟,只要法令規範及科學探勘資料到位,容易促成國內產業及國際交流合作,填補目前最缺乏的先進技術及經驗。鑽井階段完成後的發電廠工程,國內已有相對成熟的產業鏈。從產業鏈資金投入而言,離岸風電或燃氣發電的規模化需要大量港口設施、專業工作船等基礎建設,地熱產業的產業鏈(探勘、鑽井、儲集層管理及發電工程)建置規模相對較小,使得規模化的資金需求門檻較低。

吸引規模投資的關鍵:避險策略

|地震即時監測

近十年瑞典及韓國在鑽井及回注過程中曾引發兩次矚目的誘發地震(Induced Seismicity),導致地熱研發計畫終止,災害性的誘發地震出現在極少地震的地區,當水裂工法(hydro-fracture)或流體回注的注水壓力超過岩石強度,可能誘發當地已頻臨破裂的斷層。近期地震學家利用地震井下陣列(Seismic Downhole Arrays)即時定位及計算注水過程產生的微震位置及規模,建立一套紅綠燈系統(Traffic Light Systems)以避免回注壓力超過預定的閾值,在赫爾辛基及荷蘭的地熱井工程收到良好的成效。

|開放探勘資料

臺灣從 1966 年開始進行地熱探勘,相關資料從 2019 年才開始陸續在地質調查所的地熱探勘資訊平台(https://geotex.geologycloud.tw/)上公開。對於企業投資而言,有政府公開的探勘資料可以大幅降低地熱探勘初期的難度,目前國內兩處已併聯運轉的民營地熱電廠(清水地熱電廠及全陽地熱電廠)均受惠於開發前已有充足的地熱探勘資料,即將在 2023 年商轉的台電仁澤電廠、中油土場及結元公司四磺子坪地熱電廠,也是根據 40 年前的探勘資料重新開發。

|公民溝通及社區協力

根據現有的地熱探勘資料,臺灣 90% 的地熱區域在原住民傳統領域,例如知本溫泉區、烏來溫泉區、清水地熱區,但原住民族基本法並未對原住民部落參與地熱開發給予實質的引導,若是政府能充分學習紐西蘭經驗,主動參與部落及社區協商及討論合作,對於產業發展將有事半功倍的效益。

|精進探勘技術

各種地熱探勘技術都有不同限制條件及盲點,需要結合不同探勘技術的特點才能評估資源條件,國內在地熱資源探勘經驗較少,需要國際合作引進先進的探勘技術,盡快渡過學習曲線初期,目前此領域有空中磁力探測、高解析微震陣列層析、高解析大地電磁探勘等技術已在國內應用。但由於國內地熱開發尚在初期階段,若對地熱系統及探勘資料理解錯誤,將導致鑽探規劃及選址錯誤,虛耗大量鑽探預算及時程,例如台電公司的綠島地熱發電案及科技部的地熱能源主軸計畫。一般而言,鑽探所需的費用由數千萬至億元不等;但其餘地球物理探勘、地球化學探勘及地質調查的成本僅為數百萬至千萬不等,且可以得到 2 維至 3 維的空間資訊,純熟的探勘經驗可刪除不須鑽探的場域,減少失誤的風險。

結論

在民間學界及產業界多年的呼籲下,臺灣政府已有較明確的地熱推動策略,例如公開過去政府預算投入的地熱探勘成果,並在今年修訂「再生能源條例」時納入「地熱專章」,解決地方政府難以用「溫泉法」審查地熱電廠的行政管理問題,以及制定較友善的探勘獎勵條例,更願意重視社區溝通及落實原住民諮商同意機制。

然而在面對國際新創地熱科技的快速進展,臺灣還未在國際合作跟上研發腳步,淨零政策的前瞻能源也尚未規劃地熱發展的路徑,即將實施的全國國土計畫也需要提早規劃地熱能源開發應用的土地使用規範,以上幾點具有將地熱規模化的效益,是將臺灣豐富的地熱資源化為可永續利用能源的關鍵,仍需要我們這一代的有心人多加努力。

Reference:

1. 臺灣淨零科技研發政策建議書|中央研究院 (2022)

https://sec.sinica.edu.tw/pages/1552

2. 臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明|國家發展委員會 (2022)

https://www.ndc.gov.tw/Content_List.aspx?n=DEE68AAD8B38BD76

3. Drawdown 反轉地球暖化100招|聯經出版社 (2019)

4. Green Energy Choices: The Benefits, Risks and Trade-offs of Low-carbon Technologies for Electricity Production|UNEP, 2017:

https://www.unep.org/resources/report/green-energy-choices-benefits-risks-and-trade-offs-low-carbon-technologies

5. Halliburton Geothermal Services Brochure|Halliburton, 2022:

https://www.halliburton.com/en/resources/geothermal-services-brochure

6. SUPERHOT ROCK GEOTHERMAL: Technology Needs for Scaling

Geothermal Resources Globally|Hotrock Energy Research Organization, 2023:

https://www.hotrockhero.org/

7. The Future of Geothermal in Texas: THE COMING CENTURY OF GROWTH & PROSPERITY IN THE LONE STAR STATE|Mitchell Foundation, 2023:

8. Enhanced Geothermal Shot Analysis for the Geothermal Technologies Office|National Renewable Energy Laboratory, 2023:

王守誠

王守誠現任於國立臺灣海洋大學擔任地熱科學家一職。在攻讀博士學位之前,曾在地熱工程公司與地熱顧問公司擔任資深地質學家超過 5 年的時間。隨後加入國立臺灣海洋大學的地熱團隊,並在地熱科學、地熱教育和政策制定等領域做出重要貢獻。自2018年以來,王守誠與勞倫斯柏克萊國家實驗室 (Lawrence Berkeley National Laboratory, LBNL) 專家合作,開展高分辨率微震探測項目。

王守誠長期關注能源轉型,積極參與各種環保組織的活動。自2017年起,通過社交媒體持續更新全球地熱發展動態,積極推廣增加民眾對地熱能源的認識。2019年,王守誠成立了「台灣地熱資源發展協會」,在地熱能領域中協助政府尋求更有利的法律框架,且促進與國際組織與相關學術專業人士之間的緊密合作。

更多相關文章