當然工業用的智慧眼鏡現在還不算真正有穩定的構型出現,但在2013 年時已經是一個契機,於是當時我們就開始思考如何去架構方案解決人為失誤和技能部署不足的問題?在這個一加一的合作團隊前提下,針對資深的人員,如何透過虛擬化的方式讓他出現在工作的場域,提供資淺的人員一個很有效的諮詢、輔助或者是提醒? 這就構成解法的架構:利用智慧眼鏡當作人與人互動的介面。

降低人因失誤率 AIR 系統有助提升離岸風電運維永續效率_特別專訪 亞達科技總經理 蘇愷宏

降低人因失誤率 AIR 系統有助提升離岸風電運維永續效率_特別專訪 亞達科技總經理 蘇愷宏

Kevin Su, General Manager of ADAT technology corp.

Kevin Su, General Manager of ADAT technology corp.

By Xin-En Wu

亞達科技成立於 2017 年的 10 月份,當初的成立有一個契機。 「亞達科技的母公司是帆宣集團,帆宣集團在半導體業界深耕許久, 專精於半導體設備主要供應商模組代工或研發。半導體產業是高度 專業分工和產線精確流程管理的成熟產業,但仍有一些問題缺乏有 效解決方案,造成整體生產期程與成本不確定性。一直到 2017 年 這個時間點,問題還沒有辦法被完全排除,也就是人為因素誤操作所導致的損失。」亞達科技總經理蘇愷宏表示。

研發 AI: 降低人為因素所導致的錯誤

蘇愷宏說明,人是有機體,運作是按日出而作,日入而息的模式在進行,不可能全天候 24 小時長期有效運轉,往往人在夜間的狀況其實很不好,一旦狀況不好就更容易發生失誤(human error)。半導體產業沒有很恰當的工具去解決這個問題,一直都是用人海戰術試著補漏。

「因為團隊都是在半導體場域有實戰經驗,比如說我在處理複 雜機台就有十幾年的經驗,我長期在尋思解決的方案,透過系統化分析,琢磨該如何解決。產線人員在進行設備問題處理的時候通常都是一個人進行,但一個人進行真的是最佳模式嗎?其實不是,根據分析,應該是兩個人,一加一,一個資深人員配上一個資淺人員。 唯一的問題是公司不可能有這麼多資深人員餘裕能夠進行這樣的部署,這就形成一個很好的命題 : 當一個人去進行設備的維護、診斷,或是安裝時,是不是能提供『Expert support』?」蘇愷宏說道。

2013 年,機器學習 (Machine Learning) 的技術有大幅進展,其中一項較為顯著的趨勢就是搭配智慧眼鏡的研發和應用。

「當然工業用的智慧眼鏡現在還不算真正有穩定的構型出現,但在 2013 年時已經是一個契機,於是當時我們就開始思考如何去 架構方案解決人為失誤和技能部署不足的問題?在這個一加一的合作團隊前提下,針對資深的人員,如何透過虛擬化的方式讓他出現 在工作的場域,提供資淺的人員一個很有效的諮詢、輔助或者是提 醒 ? 這就構成解法的架構 : 利用智慧眼鏡當作人與人互動的介面。」 蘇愷宏說明。

這表示資深人員和資淺人員的智慧和經驗可經由智慧眼鏡去進行互動。但具體如何實現 ? 也就是利用 AI 的方式把資深人員的技能在平常的時間裡將之複製貼上成 APP 的形式,意味著在承平的時候,專家就可以進行轉成 APP 的技能智慧虛擬化,使資淺人員在需要時立刻就能經由智慧眼鏡獲得即時的經驗支援,而且不用資深專家真的實體在場。

蘇愷宏也提及,當初市面上智慧眼鏡的構型其實不是完全成熟,大概只有少數幾個選項,為了去驗證「一加一」概念是不是管用,之後公司即進行一系列的實驗,把市面上所出現的智慧眼鏡拿來驗證和比較。

「那時,我們發現在核心的功能面上這些智慧眼鏡多少初步具備,但若要應用在工業上,比較重要的幾個構面尚嫌不足,但這些已不足以阻止我們繼續往這個方向走,因為這個領域已經開了一扇門,它的巨大潛力已經出現了,它有點像是一個基石,至少這個概念已經從以前的不可想像或不可實現,演變成有實現的可能性,唯一的問題是誰來擔綱這個角色,把一個工業場域適用的 AI 跟 AR 這樣的系統開發出來。」蘇愷宏說道。

AIR 系統問世

「我們成功地在 2018 年將這套技術開發出來,作為半導體 領域內第一個 AI/AR 軟體平台供應商,我們不會自滿於只是提供 AIR,它是一個 APP 型式 : 『AIR APP』這樣的系統,因為最終,AIR APP 還是得由熟悉場域的專家來撰寫,我們只是第一步先讓他們理 解到,AIR APP 是完全可以運作的,而且它運作起來的確會為產業 界在進行這些高價值設備的維運產生極大量的價值創造,但是如果 要真的讓它能夠大幅地落地,它還需要一個編輯軟體平台,這就是 亞達科技所扮演的角色。」蘇愷宏進一步說明。

亞達開發出一個軟體台就是 AIR Design Builder;ADB 這樣的平台。若是要更進一步解決 human error,甚至做到預防出錯,就 必須有軟體開發平台的介入。

「這項軟體開發平台的要能夠同時整合 AR、AI、5G,在世界的尺度來說供應商並不多,至少在臺灣也只有個位數。」蘇愷宏說明。

進一步了解智慧眼鏡的供應商,目前還是以 IT 為主。之所 以設計出這樣的眼鏡是以 gaming 為出發點。所以不管是支援的 software 甚至是平台,大多數還是偏向於 gaming。

他提及 :「Gaming 用途跟在工業界、產業界所使用其實有滿大的差距,等於是說大家是湊合使用,我們也在預測會是哪一家廠商 先開發出工業界適用的工業智慧眼鏡,配合上我們的軟體平台,再配合上場域專家使用這個軟體平台,這套生態系就會構成完整的痛 點方案組合,快速擴展到整體產業界。」

客製化的開發與設計

談到開發,蘇愷宏表示,亞達科技有一個特色,就是主要成員都是來自產業界且具備實務經驗所組成的。亞達所抱持的視角比較特殊,也就是說亞達是因應客戶的已存在需求而成立的團隊,不是為了開發某種 IT 的技術而成立的團隊,兩者之間有很大的不同。

「我想很多的軟體公司是以 IT 的技術為導向去開發,但這個跟需求端其實中間會隔了一道牆。我們的成員因為來自於產業界,所以我們可以很容易地跟產業界進行溝通,我們知道他們的術語,我們知道他們的 daily operation 長什麼樣,我們知道他們的所有問題 和他們的 suffering。意思是說,我們在同理心的前提下,還能用相同的技術、語言與使用者溝通,所以我們可以很快地抓到他們的需 要和痛點,這其實在開發任何產品的過程中是最難的 : 也就是能否把客戶的需求具體化再解析,最後以有效視角重新排列組合成一個管用的方案。最終可以讓客戶用最低代價解決問題然後獲得最大的效益。」蘇愷宏說明。

蘇愷宏直言,最關鍵之處在於是不是有人可以聽得懂產業深層 到底要甚麼,或是能夠挖掘出弦外之音。當然 IT 工程師都非常專業,對於程式語言 1 跟 0,對於各式各樣程式的掌握程度很高,但這可能不包含他們對於 domain knowledge 的掌握,更不用說人具備多樣性,產業也具備多樣性,每個產業的文化、特性、常用的方法都有所不同,如果要用 IT 的方法,試圖用一個方法去 cover 所有特性是很非常困難的。

「我們的策略是讓有經驗的人去接觸、去解析產業的問題,找出洞見,也因為我們幾乎都是工程背景出身,我們有能力把問題架構成一個最有效的模式再去進行 solution 的 design,那最後的載體當然就是這個軟體平台。我們軟體平台的特色就是不會去做技術看起來很炫的功能,以 80/20 法則來說,我們的 model 就是針對客戶最重要的 20% 功能幫他解決,他就能產生出 80% 的效益。以客戶的問題為導向。」蘇愷宏說道。

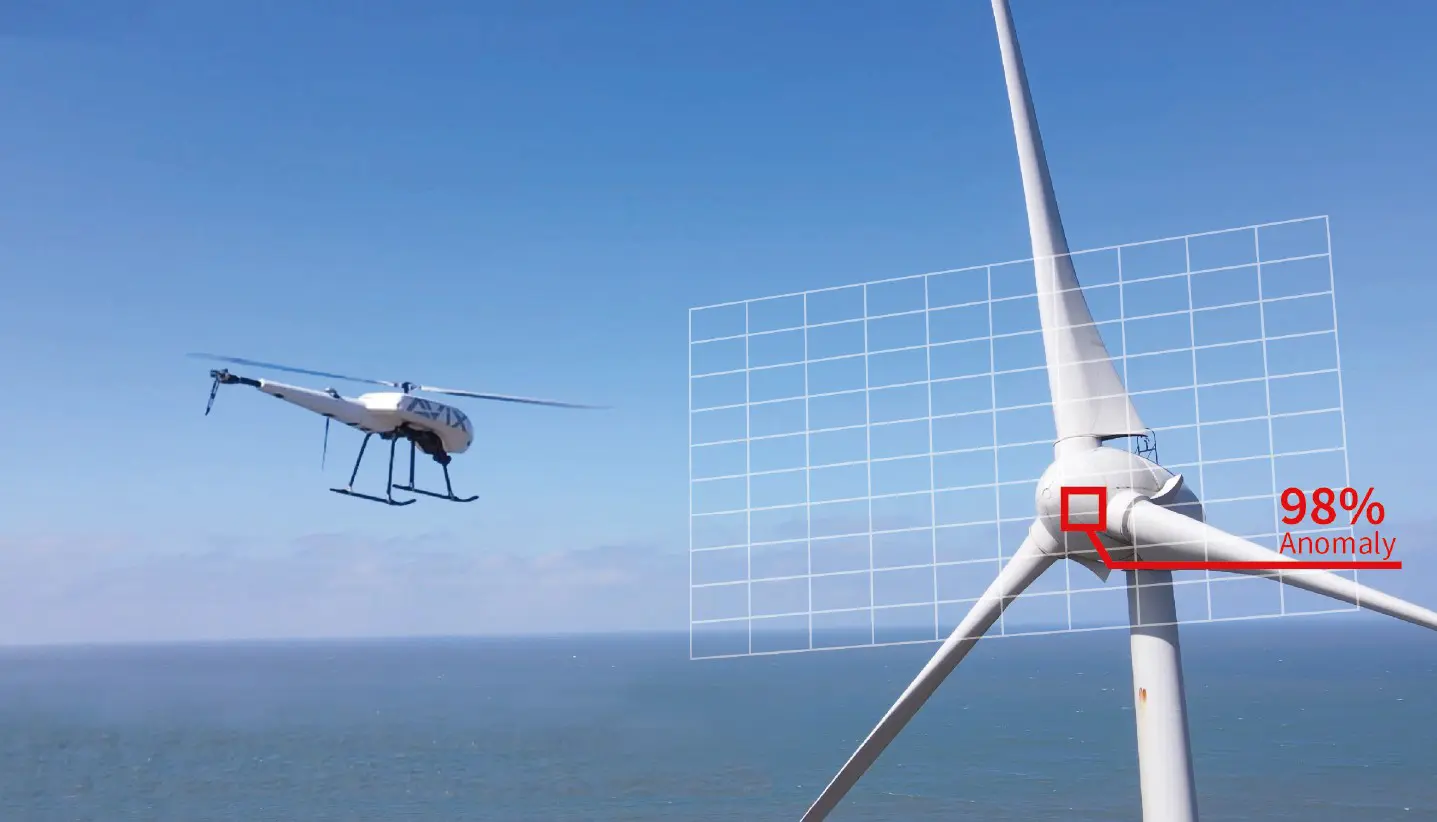

運用 AI 將風場運維一流的經驗「儲存」起來

談到風場運維,進行離岸風場負責維護的人員需要具備幾項資格,例如 DP 和GWO BTT/BST 等資格。「現在供應商都是來自國外,除了要熟悉他們的作業流程外還必須要懂英文,當然未來我們了解這些業界知識一定會轉成中文化,但風電這個產業存在不只是為了經濟的理由,也為了永續發展的理由,我們自然希望產業在進行時,它的運維的效率要越來越好。」蘇愷宏強調。

蘇愷宏談到,以運維項目最會碰到的三個問題:船舶、高空作業,以及對於維修作業熟悉這三點,是所有人必須跨過的門檻,但對於亞洲國家來說,第一個母語不是英文,第二臺灣半導體電子業興盛,年輕一輩找工作第一個考慮的幾乎是半導體廠,因為非常穩定:班表非常固定,薪水也高。

「對比風電產業需求 ? 第一個,身體要夠好,不會暈船,第二個要能夠爬高、沒有懼高症,第三個,還要能夠記得住如何維修的 SOP,或許還要會英文。我們務實地來講,這樣的條件如果有一個人具備的話,有甚麼理由阻止他去半導體廠、去電子廠工作?因為相較之下,風電產業的吸引力沒那麼高,這個事實非常明確。這會導致一個現象:難道我們總是要大幅度從國外引進這些專家來幫我們進行運維嗎?這也不可能,因為成本非常高,對於外商來說,這些專業人員也都是稀缺資源,不可能大幅度地每次飛來臺灣進行工作,但這無形中也構成一個機會。」蘇愷宏認為,假設今天有一個解決方案,能夠在上述三個客觀條件還是存在的狀況下,使風電廠商還是能夠招募到足量的團隊,也能夠 deliver quality service 的時候,這就有可能是一個可接受的替代方案。

「人才會往對他來說比較友善的環境走,我們也承認並不是每個人到最後都會進到半導體廠或電子業,剛才所提到的三個風電運維的需求,可能找進來的人有兩項需求是符合的,比如說有人體魄良好,上得了船不會暈船,上得了高空作業、也不怕高,但是敗在英文溝通或修理機器,因為這需要大量的邏輯化結構思考,這時候 AIR 就派得上用場了。可以想像,他 pass 過第一關、第二關之後,他上到了第一線,剩下就交給 AIR 來幫助他,用他可以聽得懂的語言、看得懂的圖示,一個良好的 UI 跟 UX 的設計,讓他可以一次性地把工作做完,沒有失誤,還有 quality check。」蘇愷宏強調。

風電產業的開發和運維廠商得進一步理解到一個事實:不見得要把用人的標準開得那麼高,可以藉由 AIR 系統的輔助,使廠商一樣能夠取得維持運維所需要的團隊成員、技術以及資格。這樣的模式如果在臺灣可行,之後要適用到其他進步程度或是開發程度沒有這麼高的區域,例如東南亞如果開發風場,勢必碰到臺灣目前遇到的種種問題,譬如人員素質、缺工、英文溝通等問題。藉由 AIR 科技的輔助,至少可以滿足運維一定的技能標準跟程度,那相對廠商在用人這一塊的相對要求就可以不用這麼地高,勢必也比較能找到符合需求的人數。

「此外,還有一個更重要的優點,現在以臺灣來說,我們是第一次這麼大規模引進風電產業,當然沒有理由再用傳統的方式去做運維。我們稱之為『後進者的優勢』,因為你永遠可以採行現階段最有效及最先進的科技來幫你完成任務。假設臺灣之前都沒有建過鐵路的經驗,我們如果現在要開始興建鐵路,難道還會再用過去的蒸汽火車頭嗎?應該不會,我們應該一開始就建設高鐵,這是很明顯的,大家都會這樣做。」蘇愷宏舉例說明。

於現在的風電產業來說也是如此。「我們現在剛好在這個時間點去建風場,當然我們就會使用現階段最有效的技術,當然整個過程還必須要經過驗證和試驗,但因為我們是本土開發的團隊,我們在彼此學習和溝通的時間就會大幅縮短,這也提供在臺灣運維廠商一個絕對的優勢。我想,臺灣最好的一點就是說非常高素質的人才 和高科技廠商都集結在半導體和電子 3C 產業,風場的開發和運維結合 AIR 的優勢,等於說我們的軟硬體在臺灣能夠一站式地產出解決方案,或者是被製造出來,這是臺灣最令人驚豔的地方。臺灣產業對於整個風電產業的 eco-system 來說,也將會扮演一個更重要的角色。」蘇愷宏說。

即便目前風場建置項目中,主要的核心設計和施工技術大部分掌握在國外廠商,但臺灣有很好的 IT 和 3C 產業背景,從這角度切入,不但不必去和現在的供應鏈對抗,反而能夠產生雙贏與附加價值。

RPRP 原則 : Right People In The Right Position

「我的大學和研究所念的是航太科系,當時我本身也想往航太業走,只是 2000 年剛退伍時全球包括臺灣航太業面臨慘澹的市況,也沒有開出很多的職缺,那時間點臺灣大部分的職缺都在半導體界,也就誤打誤撞進來了 ASML(艾司摩爾)。一開始我是設備工程師,後來爬升到管理職,也擔任了全球教育訓練的主管。這樣的經歷讓我理解到一個很重要的事實,在產業界中,所有事物核心的部分其實都很類似,也就是邏輯、物理、工程、人性,這些因素一旦能夠掌握,大部分的問題幾乎能預先避免及管理。在亞達,我們很強調 RPRP 原則,也就是『Right People In The Right Position』,我發覺『彼得原理』在公司其實很常見。」蘇愷宏表示。

彼得原理是指所有人在組織中到最後都會升任到一個他不足以勝任的位置。他說道 :「我們那時就理解到唯一解法就是 RPRP。如果錯的人,尤其是在領導職,不只害了自己,也害了這個人底下所有被管理的人,這個代價會是非常龐大的。」

蘇愷宏認為,組織聘用人之前應該盡量去界定清楚每個人的強項,用這個人的強項去做事,如此,於管理成本和溝通成本會是降到最低,員工自己本身會產生一個正向循環 : 他做的事情就是他所擅長的,所以他很容易把事情做好,很容易感覺到成就感和歸屬感。

蘇愷宏認為,一個好的管理者,事實上不需要給太多壓力去驅策員工,但管理者最重要的任務是給他定方向,必要時提供他需要的資源和協助。

當然,界定每個人的專長本身來說就已經是一件非常不容易的事情,這也多次在管理界中被拿出來探討,也因此人力資源管理和組織管理一直是管理學中的顯學。尤其面臨多項產業缺工嚴重的臺灣,能夠招募到適合公司的業務,又能發揮其長處的機會越趨困難。

「正因為如此,我相信 AI 一定能在這個領域發揮它的優勢。 哪些方法有效,我們就用有效的方法,因為最終獲益的人會是客戶、 公司,或員工自己。有效的方法會讓同一件事情用比較少的時間完 成,你就會有更充足的時間專注在自己和生活。我想我們一直在朝 這個目標前進著。」

更多相關文章